ヘリ落とし研磨板 どんなに切れ切れのエッジャーでも必ず刃付けが必要になるから。

ヘリ落とし研磨板

どんなに切れ味の鋭いツールも使えば使うほど切れ味が鈍くなるのは当たり前のことです。

例えば皆様は、理容師や床屋さんが革床にハサミを擦り付けているシーンを何かで見たことがあるかもしれません。

何をされているかご存じだと思います。

鋏の切れ味という感覚を戻しているのです。

ご存じの方も多いと思いますが、革床に青棒という研磨剤が擦りこんであります。

青棒と砥石のどこが違うのでしょうか?

調べてみると「棒」の名称についた研磨製品は、油脂でごく細かい砥粒を固めたものです。

簡単に言うと油とパウダー(粒度換算では#10000を超えているようなパウダー状のものと推測される)の塊です。

ですから深めの研磨、研削といった用途には使えないのです。

革床をいつも使用している美容師さんも刃の研ぎ直しを依頼することがあります。

なぜなら…切れ味が戻らない…つまり刃が丸くなったということです。

刃付けが必要なのです。

レザークラフトに使う刃物系の多くのツールも同じです。

日本伝統のツールは下ろしたての時は切れないものが多いのですが、最近のツールは下ろしたてからでも切れるように設計加工されてます。

つまり切れ味は必ず鈍るということです。

時々ツールが切れなくなったという声を耳にすることがありますが、それはそれだけ多くのグッズをお作りになられたという喜ばしい証拠だと思います。

ヘリ落としの切れ味の話ですが…MIYAZOは多くのクラフターの皆様の手法にならい、縫い糸に青棒を擦りつけた「糸砥」や厚紙のコバに青棒を擦り付けた「紙砥」を使用しております。

この方法の利点は、時短である、ヘリ落としの刃を長持ちさせられる、刃先の角度が変わらないという点があります。

切れ味という感覚は比較的長く持続します。

それでも…いつかは刃が丸くなります。

その時は研ぐ必要があるのです。

MIYAZOではマルチ研磨板やマルチ研磨板miniを扱っておりますが、ヘリ落とし専用の研磨板が欲しいという声を聞くことがあります。

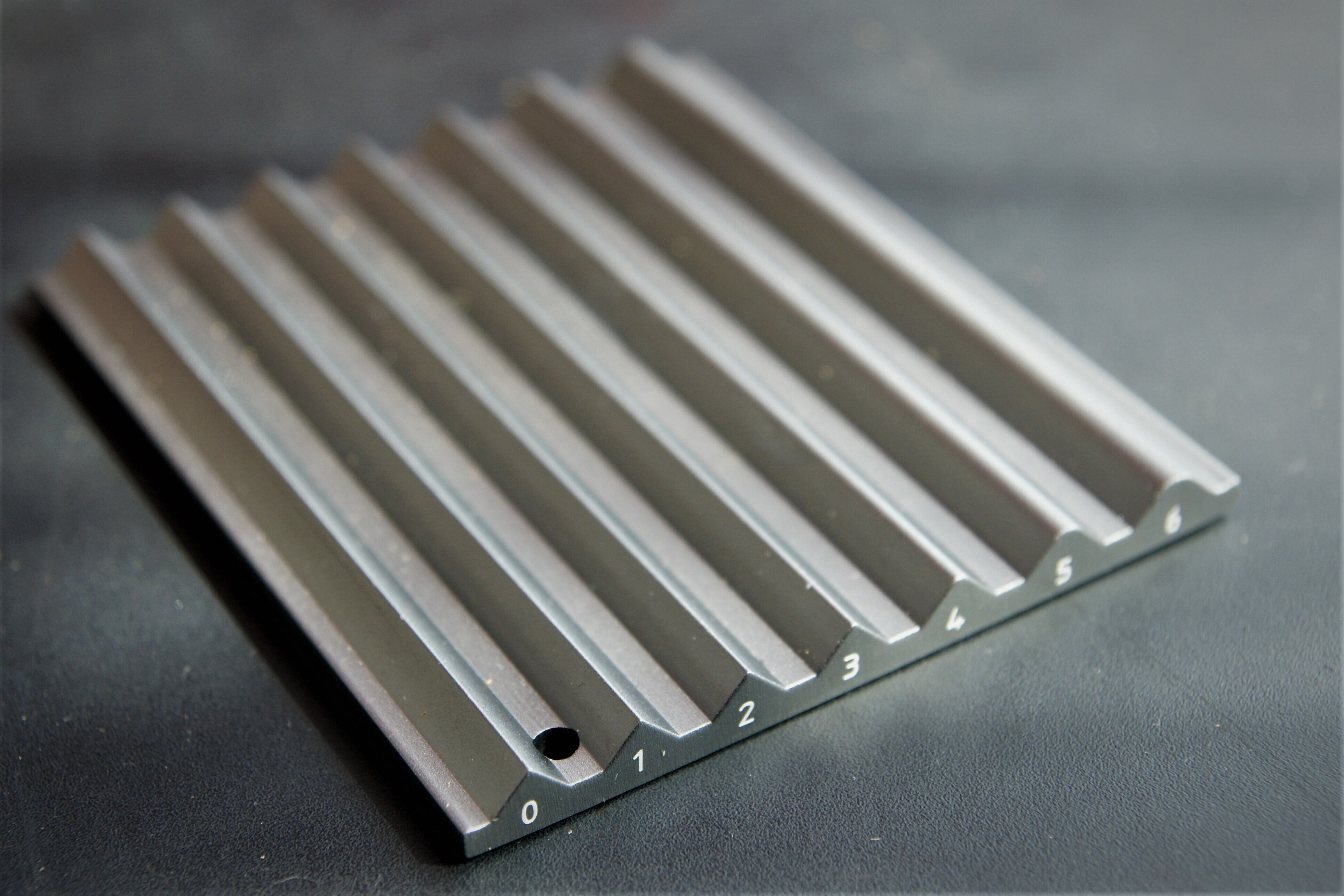

それでツール発掘チームが見つけてきたのが、このヘリ落とし専用の研磨板となります。

刃の底面がラウンドタイプ(JapaneseStyle)のためのものです。

大きさは、100mm*86mm*8mmといったところです。

使い方に関しては、ビデオクリップを見ていただいたほうが分かりやすいかもしれません。

MIYAZOの使い方を少し説明しますと、準備するヤスリは2000番くらいです。

紙やすりは少し小さめがいいと思っています。

そうすることによって、ヤスリをあらかじめ山折りにする必要がありませんし、研磨のスタート位置が分かりやすいと思います。

手持ちのエッジャーの刃幅に合う山を選んでください。

これはとても大切です。

細すぎても太すぎても意味がありませんし、不必要な部分を削ることになるかもしれません。

ヤスリを載せて、オイルか水分を吹き付け、刃先の角度を合わせてヘリ落としを軽く引きます。

MIYAZOは多くて4回くらいです。

切れ味を確かめながら、もう少しと感じたら一度か二度さらに引いて刃を付けることもあります。

そして最後に刃の表面は糸砥で刃先の返りを取るようなイメージで、刃先に向かって軽く仕上げます。

こんなに慎重になるのはなぜでしょうか?

メーカーによりヘリ落としの材質が異なります。

例え硬い鋼材を使用していたとしても、もともと刃先は薄いので、刃付けは思っているより簡単なのです。

力を入れ過ぎてごしごし削ると刃を無駄に減らしますし、角度も変わってしまい「削る前の方がまだましだった(´;ω;`)」という残念な経験をMIYAZOはしてきたからです。

この研磨板…他にもいろいろな使用方法があります。

刃先がフラットタイプのヘリ落としの場合はいかがですか?

ひっくり返して平らな裏面に耐水ペーパーを引いて、刃先を整えることができるかもしれません。

この時は特に角度に注意してくださいませ。

またヤスリを溝に当てれば、ポンチなども削ることができるかもしれません。

皆様の発見したご利用を方法があれば、インスタなどに投稿してみてくださいませ。

クリックポストで発送できるサイズであるとこともうれしいことだと思います。

とは?

とは?